Die Welt der Schwingungen

Stimmtöne und Stimmgabeln

Druckluft

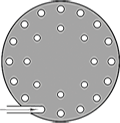

Außenring: Hoher Ton

Innenring: Tiefer Ton

Eine bestimmte Tonfrequenz wurde erstmals mit einer Lochsirene erzeugt. Durch die Löcher einer rotierenden Scheibe wird Luft geblasen. Deren Abstände unterbrechen periodisch den Luftstrom, wodurch Schall entsteht. Die Löcher pro Sekunde bestimmen die Frequenz der Tonhöhe.

1711 erfand John Shore, Lautenist im Londoner Orchester von Georg Friedrich Händel, die Stimmgabel, eine Metallgabel mit zwei Zinken.

„Physikalisch gesehen ist die Stimmgabel ein Biegeschwinger. Die Zinken schwingen beim Anschlagen gegensinnig. Sobald sich die Zinken nach außen bewegen, wird die Luft vor ihnen verdichtet, während sie zwischen ihnen verdünnt wird. Beim Zurückschwingen kehrt sich die Dichteverteilung um. Die sich wellenförmig ausbreitenden Druckunterschiede nehmen wir als Schall wahr.“ (Wikipedia)

Beim Anschlagen eines Gabelarms schwingen beide in der eingestimmten Frequenz. Die verbindende Wölbung wandelt dies in eine Auf- und Abbewegung des Stiels. Auf einen Resonanzkörper gesetzt, schwingt dieser in gleicher Frequenz mit.

Stimmtöne in der Geschichte des Abendlandes

John Shores Stimmgabel hatte eine Frequenz von 423,5 Hz.

Ernst Chladni (1756 - 1827) schlug einen von 1 Hz abgeleiteten Kammerton vor: acht Oktaven höher das C mit 256 Hz.

Vermutlich von J. A. Stein, Wolfang Amadeus Mozarts Klavierbauer, stammt eine Gabel mit 421 Hz (eine Frequenz, die dem Mondton entspricht, siehe Seite 14).

Die Frühe Pariser Stimmung legte 1788 a¹ auf 409 Hz fest; 1858 einigte sich die Académie des sciences auf 435 Hz, dem sich Italien, Schweden, Russland und einige deutsche Staaten anschlossen.

Guiseppe Verdi bevorzugte 1884 ein a¹ mit 432 Hz.

Der Cornett-Ton (Türkischer Ton, Wiener Hoch- oder Hohe Stimmung) lag bei 460 Hz.

1939 empfahl eine Londoner Konferenz 440 Hz; Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) und Europarat übernahmen dies unverbindlich.

Nach Hans Coustos Berechnungen werden auch planetare Oktavtöne genutzt. Meister indischer Musik stimmen oft intuitiv, ohne Stimmgerät, auf den Oktavton der Erde-Sonnenumlaufsfrequenz 136,10 Hz.

Während der Standardton im Abendland schwankt, bleiben naturverbundene Kulturen offenbar in einer kosmischen Grundstimmung.

Elektronische Stimmgeräte

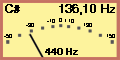

Wie in der Tabelle auf der Vorseite dargestellt, entspricht jedem Ton der Kosmischen Oktave ein eigener Kammerton a¹. Abweichungen vom Standardstimmton 440 Hz werden in Cent angegeben (ein Halbton = 100 Cent). Der Oktavton des Erdenjahres liegt bei Cis, 136,10 Hz, das entsprechende a¹ hat 432,10 Hz. Dies weicht –31 Cent von 440 Hz ab. Centwerte zwischen beliebigen Frequenzen lassen sich online berechnen:

https://.sengpielaudio.com/Rechner-centfrequenz.htm

Tonmessung

Das Stimmgerät wird zunächst auf a¹ = 440 Hz kalibriert. Dann wird der Ton vor dem Mikrofon erzeugt. Das Gerät zeigt den Tonnamen (z. B. C#) und die Abweichung zu 440 Hz (-50 bis +50 Cent). Bei chromatischen Instrumenten (Gitarre, Klavier etc.) haben alle Noten denselben Centwert. Bei diatonischen Instrumenten wie einer indischen Sitar hat jede Note ein eigenes Cent-Verhältnis zu 440 Hz

Stimmdaten

Erde, Mond, Planeten, Sonne

Siderische, synodische und Rotationsperioden mit Tonfrequenzen in mehreren Oktaven inkl. a¹-Bezug, Centwert-

Abweichung zu 440 Hz, Echo- Hall und Loopzeiten, Microtuning, Tempi, Pendellängen und oktavanaloge Farben, sowie die Daten der Intervalle zu den kosmischen Grundtönen:

planetware.de/download/Stimmdaten.pdf

Monde der Planeten

planetware.de/download/tuning_data_planet_moons.pdf

Kleinplaneten im Sonnensystem

Daten zu ca. 160 Zwerg- und Kleinplaneten

planetware.de/download/tuning_data_dwarf_planets.pdf

Mikrokosmos

auf planetware.de unter ➝ Stimmung ➝ Frequenzen

Wasserstoff, Gold, THC/CBD, MDMA, LSD

Von Fritz Dobretzberger lizensiert unter CC BY-NC-SA 4.0

Von Fritz Dobretzberger lizensiert unter CC BY-NC-SA 4.0

Nichtkommerzielle Weitergabe unter gleichen Bedingungen