Die Welt der Schwingungen

Resonanzen und Oktaven

Resonanz ist physikalisch das Mitschwingen eines schwingungsfähigen Systems, dessen Eigenfrequenz mit der Erregerfrequenz harmonisch übereinstimmt. Resonanz kommt von lat. resonare ‚widerhallen‘.

Die sinnliche Wahrnehmung — Hören, Sehen, Fühlen, Riechen usw. — ist möglich, weil sich die Schwingungen auf unsere Sinne übertragen. Die Sinnesorgane resonieren in der Frequenz der Schwingungen. So bewegt die Vibration einer Saite die Luftmoleküle, diese regen die Haarzellen im Corti-Organ an, die die Schwingungen als elektrische Signale an die Gehirnzellen weitergeben. Wie wir das Wahrgenommene deuten, ist Sache des Bewusstseins.

Schwingungsverhältnisse

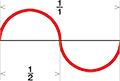

Bei einer harmonischen Welle ist der Abstand der Wellenberge gleich. 1:1 ist auch das Verhältnis zweier Töne gleicher Frequenz. Mehrere gleiche Töne verschmelzen zu einem Ton. Zum Beispiel schlägt beim Spielen einer Klaviertaste der Hammer auf zwei oder drei Saiten, die gleich gestimmt sind, zu hören ist jedoch nur der eine Ton.

Erklingt ein Ton, überträgt sich ein Teil seiner Energie auf gleich gestimmte Saiten oder Klangkörper, die dann resonieren, also von selbst mitschwingen.

Sind zwei Töne unterschiedlich, ist die Resonanz umso stärker, je einfacher ihr Frequenzverhältnis ist. Nach 1:1 ist 1:2 das einfachste Verhältnis, nicht nur rechnerisch: Eine Schnur kann leicht per Augenmaß oder durch Falten halbiert werden.

Die Natur selbst halbiert: Legt man den Finger auf eine beliebige Stelle der tönenden Saite, verstummt sie — außer an der Hälfte ihrer Länge. Dort klingt sie (mit der doppelten Frequenz) weiter.

Die vibrierende Saite bildet an ihrer halben Länge einen Schwingungsknoten. Die Saite schwingt nicht nur als Ganzes, sondern auch in Hälften (schwächer werdend auch in Dritteln, Vierteln usw.). Musiker nutzen das zum Spielen von Flageoletttönen. Am deutlichsten ist die Halbierung. Es ist die Natur, die einen Gitarrenbauer veranlasst, den Bund für die Oktave genau an der Hälfte der Saitenlänge anzubringen.

Die Oktave

Das Intervall (lat.: intervallum ‚Zwischenraum‘) zweier Töne mit dem Frequenzverhältnis von 1 : 2 heißt in der westlichen Musiktheorie Oktave.(lat. octava = ‚achte‘).

Warum „acht“? Weil der Raum zwischen dem Ton der ganzen bis zum Ton der halben Saitenlänge in der westlichen Musiktheorie mit sieben Tonnamen abgestuft wird. Bei C beginnend sind dies die Töne C, D, E, F, G, A, H.

Der achte Ton ist der Oktavton. Er ist mit dem Grundton klanglich eng verwandt und erhält den gleichen Namen, in diesem Fall C. Das H heißt in der englischen Schreibweise B. Bei A beginnend trägt so die Tonfolge die ersten sieben Buchstaben des Alphabets: A, B, C, D, E, F, G — A.

Von Fritz Dobretzberger lizensiert unter CC BY-NC-SA 4.0

Von Fritz Dobretzberger lizensiert unter CC BY-NC-SA 4.0

Nichtkommerzielle Weitergabe unter gleichen Bedingungen